Аллергия на пыльцу трав: современные подходы к диагностике и лечению

29.07.2025

Эпидемиологическая ситуация аллергических заболеваний

Пыльцевые аллергены: масштабы проблемы

Молекулярная структура пыльцевых аллергенов

Молекулярная аллергология: революция в диагностике и лечении

Аллергия на пыльцу трав: детальный анализ

Современные подходы к диагностике

Выводы

Эпидемиологическая ситуация аллергических заболеваний

Аллергические заболевания (АЗ) стали глобальной проблемой здравоохранения современности. Статистика свидетельствует о неуклонном росте заболеваемости: по данным экспертов Всемирной организации по аллергии, количество пациентов с аллергическими заболеваниями растет на 50% каждые 10 лет (Pawankar et al., 2008).

Механизм сенсибилизации и развития аллергического воспаления формируется в результате сложного взаимодействия многочисленных молекулярных факторов с аллергенами различной структуры. Эти процессы часто происходят в комплексе с высоко- и низкомолекулярными соединениями, представителями микробного или вирусного сообщества, а также под значительным влиянием факторов внешней среды.

Пыльцевые аллергены: масштабы проблемы

Распространенность сенсибилизации к пыльце. Пыльца растений занимает ведущее место среди основных источников аллергенов, вызывающих широкий спектр аллергических заболеваний: аллергический ринит, бронхиальную астму, конъюнктивит и дерматит. Согласно данным Европейской академии аллергии и клинической иммунологии (EAACI), от 21% до 32% населения страдает пыльцевыми аллергенами (Brożek et al., 2017).

Аллергический ринит, вызванный пыльцой, признан самой распространенной аллергической патологией в большинстве стран мира. Распространенность аллергического ринита колеблется от 10 до 40% в зависимости от региона и продолжает демонстрировать тенденцию к росту во всем мире (Brożek et al., 2017).

Особенности развития сенсибилизации. Сенсибилизация к пыльцевым аллергенам может возникать в раннем детстве и длительно оставаться незамеченной. Впоследствии она может стать причиной развития клинически значимых аллергических заболеваний (Wong et al., 2012; Lourenço et al., 2020). Анализ результатов 6220 кожных прик-тестов, проведенный европейскими врачами, выявил прогрессивное увеличение сенсибилизации к пыльцевым аллергенам с возрастом.

Молекулярная структура пыльцевых аллергенов

Белковые семьи аллергенов. Пыльца растений представляет собой сложную совокупность молекул белковой, липидной и полисахаридной природы, содержащую разнообразные ферменты и микроорганизмы. Эти компоненты взаимодействуют друг с другом и влияют на соответствующие рецепторы клеток, способствуя развитию воспалительного процесса.

Аллергенная пыльца происходит из трех основных групп растений: деревьев, трав и сорняков. Пациенты с аллергией могут демонстрировать чувствительность к пыльце одной или нескольких таксономических групп растений. В результате сенсибилизации возникает склонность не только к пищевой аллергии, но и к бронхиальной астме (De Roos et al., 2020) и атопическому дерматиту (Kim et al., 2019).

На сегодняшний день описано более тысячи аллергенов из разных аллергенных источников. Более 40% соответствующих растительных аллергенов относятся к шести основным белковым семействам:

- 2S альбумины;

- неспецифические белки переноса липидов (nsLTP);

- легумины;

- вициллины;

- профилины;

- белки, связанные с патогенезом (PR)-10.

В то же время существуют другие семьи с меньшим количеством представителей, но чрезвычайно важны из-за включения основных пыльцевых аллергенов: экспансины, полкальцины, пекталлиазы и дефензиноподобные белки.

Феномен паналергенов и перекрестных реакций. Из-за высокой структурной гомологии представителей одного класса, а также присутствия не только в пыльце деревьев и трав, но и в растительной пище, некоторые аллергены являются паналергенами. Они вызывают перекрестные аллергические реакции типа "пыльца-пыльца" и "пыльца-пища" (Westman et al., 2020). Этот процесс вследствие сходства эпитопов аллергенов одного класса и перекрестного сшивания IgE на гранулоцитах.

Молекулярная аллергология: революция в диагностике и лечении

Постепенный прогресс в знаниях и характеристике аллергенных молекул кардинально изменил подходы к этиологическому лечению аллергических заболеваний. Это влияние можно подытожить в трех ключевых аспектах:

Во-первых, существенно изменился способ характеристики и стандартизации аллергенных экстрактов, что нашло отражение в обновленной нормативной базе аллергенов.

Во-вторых, значительно улучшилась точность диагностики аллергии благодаря регулярному использованию одно- или мультиплексных аллергенных молекул.

В-третьих, некоторые профили сенсибилизации ассоциируются с различными клиническими фенотипами и могут использоваться для стратификации пациентов с аллергией, прогнозирования результатов вмешательства и проведения системных биологических исследований.

Аллергия на пыльцу трав: детальный анализ

Молекулярный состав аллергенов трав. Аллергия на пыльцу трав является, вероятно, наиболее изученным аллергическим состоянием в современной аллергологии. Исследования молекулярного состава аллергенов экстракта пыльцы Phleum позволили установить иерархию важности отдельных компонентов. Phl p 5 и связанный с ним аллерген Phl p 6 являются наиболее распространенными белками, составляя более 50% от общего содержания белка. Накопленное содержание Phl p 1 составляет менее 10%, а остальные аллергенные компоненты находятся в диапазоне 1-10% от общего белка.

Несмотря на относительно низкую концентрацию, Phl p 1 является важнейшим отдельным аллергенным сенсибилизатором для пациентов с аллергией на травы. Аллергены трав группы 1, принадлежащие к семейству бета-экспансинов, также присутствуют в других частях растений. Осенью после отмирания растений их частицы аэрозализуются и могут презентоваться вместе со спорами Alternaria, инициируя процесс сенсибилизации.

Особенности диагностики аллергии на травы. Существует широкая аллергенная панель для диагностики аллергии на травы, лучше всего представленная в системе ALEX2. Особый интерес представляет категория пациентов с аллергией на пыльцу трав, сенсибилизированных к профиле – паналергенов с высококонсервативной структурой, присутствующих во всех растительных тканях.

Обычно профилин является фактором, отрицательно влияющим на качество диагностики и увеличивающим количество ложноположительных результатов. Эта проблема минимизируется благодаря новым инструментам молекулярной диагностики, эффективно блокирующим перекрестно-реагирующие детерминанты углеводов (CCD). Единственным диагностическим тестом, позволяющим заблокировать эти антигены и значительно улучшить точность диагностики, является ALEX2.

Клинические особенности сенсибилизации к профилину. Сенсибилизация к профилину тесно связана с аллергией на пыльцу трав, вероятно, из-за относительно высокого содержания профилина в пыльце трав по сравнению с другими видами пыльцы. Обычно у сенсибилизированных к профилину пациентов пищево-опосредованные реакции отсутствуют или наблюдаются только местные (оральные) реакции на определенные продукты, например, отдельные виды сладкой дыни.

Однако в регионах с высокой концентрацией пыльцы трав некоторые пациенты могут иметь тяжелые пищево-опосредованные реакции, связанные с профилином. Реактивность Т-клеток к профилину возрастает параллельно с интенсивностью воздействия пыльцы трав. Исследование пациентов из центральной Испании показало, что профилин-индуцированная пролиферация Т-клеток может быть сходной с пролиферацией, индуцированной основным аллергеном Phl p 1 (Lund G, Brand S, Ramos T, и т.п. sensitized to Profilins.).

Прогностические факторы эффективности лечения. Для пациентов, одновременно сенсибилизированных к пыльцевым паналергенам полькальцина и профилина, характерно увеличение количества первичных сенсибилизаций и удвоение продолжительности аллергического заболевания. Это свидетельствует о потенциальном уменьшении эффективности аллерген-специфической иммунотерапии (АИТ) у данной категории пациентов.

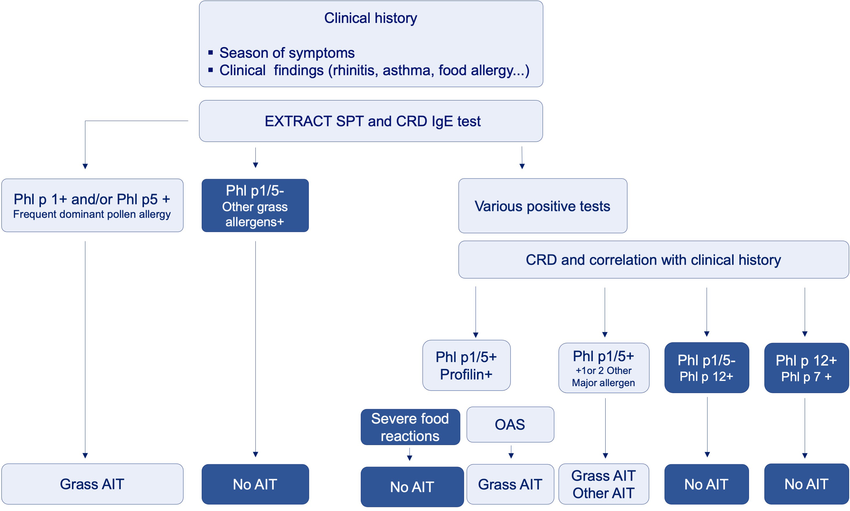

На рисунке 1 представлен один из алгоритмов для поддержки принятия решений по выбору АИТ для аллергии на пыльцу трав.

https://www.researchgate.net/publication/

Этот алгоритм описывает поэтапный подход к диагностике и выбору аллерген-специфической иммунотерапии (АИТ) при аллергии на пыльцу трав.

Этап 1: Клиническая оценка. Начальный этап включает сбор детального анамнеза с акцентом на:

- Сезонность симптомов – важно установить корреляцию с периодом цветения трав

- Клинические проявления – ринит, астма, пищевая аллергия и другие сопутствующие симптомы

Этап 2: Первичная диагностика. Проводятся стандартные диагностические тесты:

- Кожные прик-тесты (SPT) с экстрактами аллергенов

- Определение специфического IgE к экстрактам трав и перекрестно-реагирующим детерминантам углеводов (CRD)

Этап 3: Интерпретация результатов. На основе результатов тестов пациенты распределяются по группам:

Группа с доминирующей аллергией на травы:

- Phl p 1+ и/или Phl p 5+ - пациенты с частой доминирующей пыльцевой аллергиейю

- Рекомендация: Grass AIT (иммунотерапия аллергенами трав)

Группа с другими аллергенами трав:

- Phl p1/5- - пациенты с положительностью к другим аллергенам трав

- Рекомендация: No AIT (АИТ не рекомендуется)

Этап 4: Подробная молекулярная диагностика. Для пациентов с разными положительными тестами проводится углубленное исследование CRD с корреляцией клинической картины:

Подгруппа 1: Phl p1/5+ Profilin

- Пациенты с сенсибилизацией к основным аллергенам и профилину

- При тяжелых пищевых реакциях: No AITT

- При оральном аллергическом синдроме (OAS): Grass AIT

Подгруппа 2: Phl p1/5+ (1 или 2 Other Major allergen)

- Пациенты с 1-2 дополнительными основными аллергенами

- Рекомендация: Grass AIT или другая АИТ в зависимости от профиля

Подгруппа 3: Phl p1/5- Phl p 12+

- Сенсибилизация преимущественно к профилину без основных аллергенов

- Рекомендация: No AIT

Подгруппа 4: Phl p 12+ Phl p 7+

- Множественная сенсибилизация к паналергенам

- Рекомендация: No AIT

Ключевые принципы алгоритма*:

1. Клинико-лабораторная корреляция – результаты всегда интерпретируются в контексте клинических проявлений

2. Молекулярная точность – использование компонентной диагностики для точного определения настоящих аллергенов

3. Персонализированный подход – решение об АИТ базируется на индивидуальном профиле сенсибилизации

4. Безопасность терапии – АИТ не назначается при высоком риске тяжелых реакций или низкой вероятности эффективности

Этот алгоритм позволяет принимать обоснованные решения по назначению АИТ, максимизируя эффективность и минимизируя риски для пациента.

*- эти рекомендации и принципы являются лишь одним из взглядов на применение АСИТ.

Современные подходы к диагностике

Молекулярная диагностика как стандарт. Подавляющее большинство пациентов с пыльцевой аллергией являются полисенсибилизированными с высоким риском перекрестных реакций к аллергенам из других непильных источников. Поэтому все современные диагностические алгоритмы рекомендуют использовать методы молекулярной диагностики.

Каждый из существующих методов имеет свои особенности: моно- или многокомпонентные системы, с блокировкой CCD и без блокировки, с количественными и полуколичественными результатами специфического IgE.

Преимущества системы ALEX2. Самый современный многокомпонентный метод молекулярной диагностики ALEX2 является оптимальным решением благодаря следующим характеристикам:

- Отсутствие возрастных ограничений для использования

- Широкий доступный спектр аллергенов

- Не требует отмены лечения, включая антигистаминные препараты

- Обеспечивает точный выбор аллерген-специфической иммунотерапии

Благодаря ALEX2 в Украине доступна диагностика основных специфических аллергенов сорняков: Art v 1 (Artemisia artimisifolia), Salk k 1 (Salsola Kali), Pla l 1 (Plantago lanceolata) и Pla a 1 (Platanus acerifolia).

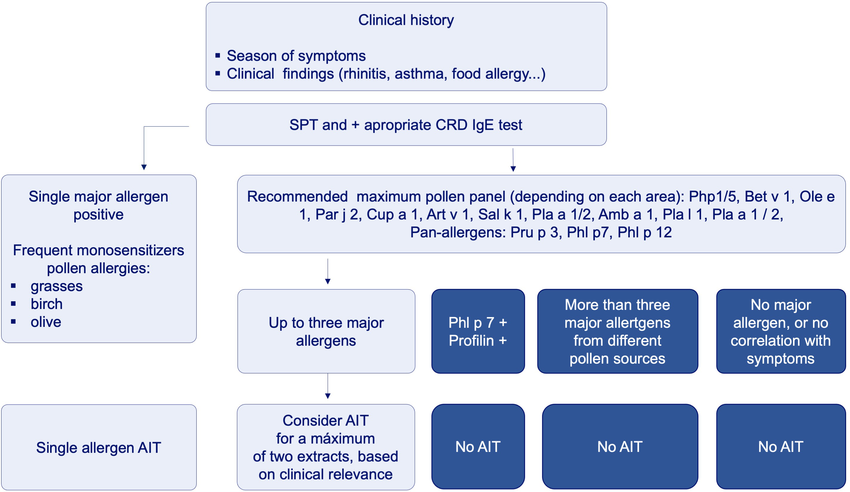

На рисунке 2 представлен один из алгоритмов для поддержки принятия решений по выбору AIT при множественных аллергиях на пыльцу.

https://www.researchgate.net/publication/

Этот алгоритм описывает подход к диагностике и выбору терапии при множественных аллергиях на пыльцу разных источников. Он более сложный и охватывает полисенсибилизацию.

Этап 1: Клиническая оценка. Аналогично предыдущему алгоритму:

- Сезонность симптомов – важно определить периоды обострения

- Клинические проявления – ринит, астма, пищевая аллергия и их взаимосвязь

Этап 2: Комплексная диагностика.

- Кожные примеры (SPT)

- Молекулярная диагностика с соответствующими CRD IgE тестами

Этап 3: Стратификация пациентов.

Моносенсибилизация. Single major allergen positive – пациенты с доминирующей аллергией к одному основному аллергену

Характеристики:

- Частые моносенсибилизаторы к пыльцевым аллергенам

- Основные источники: травы, береза, масло

Рекомендация: Single allergen AIT (монокомпонентная аллерген-специфическая иммунотерапия

Полисенсибилизация. Для пациентов с множественной сенсибилизацией рекомендуется максимальная панель пыльцевых аллергенов в зависимости от географического региона:

Рекомендуемые компоненты для тестирования:

- Деревья: Pho d1/5, Bet v 1, Ole e 11

- Травы: Par j 2, Cup a 1

- Сорняки: Art v 1, Amb a 1, Pla l 1, Pla a 1/2

- Паналергены: Pru p 3, Phl p7, Phl p 12

Этап 4: Решение о терапии на основе молекулярного профиля.

Группа 1: К трем основным аллергенам (Up to three major allergens)

- Рекомендация: Consider AIT для maximum of two extracts, основываясь на clinic relevance

- Выбор основан на клинической значимости каждого аллергена

Группа 2: Phl p 7 + Profilin + (Сенсибилизация к паналергенам (полькальцин + профилин))

- Рекомендация: No AIT

- Обоснование: Высокий риск перекрестных реакций, низкая эффективность терапии

Группа 3: Более трех основных аллергенов (More than three major allergens from different pollen sources)

- Рекомендация: No AIT

- Обоснование: слишком широкий спектр сенсибилизации делает АИТ неэффективной

Группа 4: Отсутствие корреляции (No major allergen, или no correlation with symptoms)

- Рекомендация: No AIT

- Обоснование: отсутствие клинически значимых аллергенов или несоответствие лабораторных данных клинике

Ключевые принципы этого алгоритма*:

1. Селективность терапии – АИТ рекомендуется только при ограниченном количестве клинически значимых аллергенов

2. Географическая персонализация – панель тестирования адаптируется к региональным особенностям пыльцы

3. Ограничение политерапии – максимум два экстракта для АИТ, чтобы обеспечить эффективность

4. Исключение паналергенов – пациенты с доминирующей сенсибилизацией к паналергенам не являются кандидатами для АИТ

5. Клинико-лабораторная корреляция – обязательное соответствие между результатами тестов и клиническими проявлениями

Этот алгоритм помогает принимать решения в сложных случаях полисенсибилизации, где стандартные подходы могут быть неэффективными или опасными.

*- эти рекомендации и принципы являются лишь одним из взглядов на применение АСИТ.

Выводы

Современное понимание аллергии к пыльцевым аллергенам луговых трав и сорняков базируется на нескольких ключевых принципах:

Сенсибилизация к пыльцевым аллергенам является сложным многофакторным процессом, зависящим от состояния иммунной системы организма и генетической предрасположенности, молекулярного состава и свойств аллергенов, длительности экспозиции пыльцевых аллергенов, а также факторов окружающей среды.

Нарушения барьерных функций тканей способствуют трансэпителиальному проникновению аллергенов, инициации аллергического воспаления и развитию клинически значимого аллергического заболевания.

Ранняя диагностика аллергии позволяет предупредить развитие полисенсибилизации, разработать эффективные стратегии лечения и профилактики, что имеет критическое значение для улучшения качества жизни пациентов и уменьшения тяжести аллергических заболеваний системы здравоохранения.

Молекулярная аллергология открывает новые горизонты в персонализированном подходе к диагностике и лечению аллергических заболеваний, позволяя врачам принимать более обоснованные клинические решения и улучшать результаты терапии.